Dopo mesi di stagnazione nell’applicazione degli accordi di Arusha, la speranza di pace sembrava ormai compromessa. Gli estremisti ci vedevano un tradimento inaccettabile e lo fecero sapere ad alta voce.

Allo stesso tempo la comunità internazionale si stava spazientendo, così il 6 aprile 1994 il presidente Habyarimana, con riluttanza decise di applicarli e rientrò anticipatamente da Dar es Salam (Tanzania) a bordo del suo Falcon 50 (dono di Mitterand) pilotato da un equipaggio francese. A bordo c’erano alcuni suoi collaboratori e il presidente del Burundi, Cyprien Ntaryamira. L’aereo fu abbattuto in fase di atterraggio da un missile terra-aria. Non ci furono superstiti.

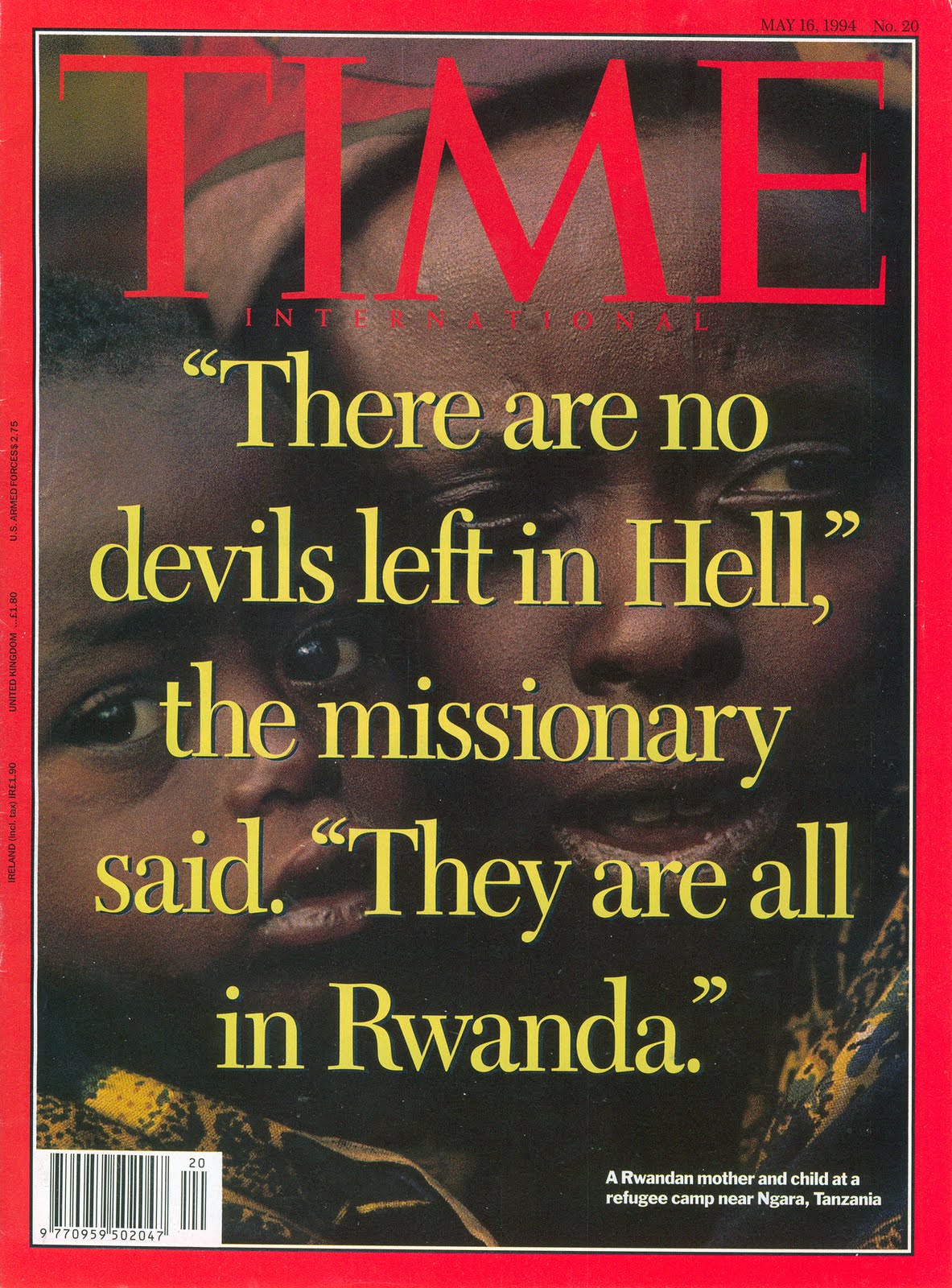

A Kigali erano le 20:30 e immediatamente furono creati dei posti di blocco, prima nella capitale, poi estesi a tutto il Paese, presidiati da gendarmi, militari o miliziani interahmwe. Durante la notte, fra il 6 e il 7 aprile cominciò l’orrore, dove vennero presi di mira tutti i tutsi e gli hutu dell’opposizione identificati come “complici”. Una stagione intera di massacri fra aprile e luglio, cento giorni senza interruzione, che provocarono circa 800.000 morti secondo l’ONU, oltre un milione da fonti rwandesi, che ancor oggi, ad ogni anniversario, seppelliscono con una cerimonia i corpi ritrovati durante l’anno.

Lontano dal cliché dei tribalismi atavici o di un’ipotetica ferocia naturale delle società africane, la ripetitività delle azioni e la scelta degli obbiettivi, furono prova tangibile di un massacro di massa ben organizzato. Nella prima fase, gli assassini levarono di mezzo coloro che avrebbero potuto impedire il loro piano. Fra le prime vittime ci fu la Prima ministra, Agathe Uwilingiymana, hutu del sud e militante del partito MDR. Venne assassinata con il marito mentre si stava recando alla sede di Radio Rwanda per lanciare un appello alla calma alla popolazione. I dieci caschi blu belgi della sua scorta furono arrestati, condotti in un campo militare e qui uccisi. Le inchieste successive misero alla luce un piano congegnato al fine di far ritirare le truppe ONU.

Nella notte furono assassinati il presidente della Corte Costituzionale, il vice-presidente del partito liberale, il candidato alla presidenza dell’Assemblea generale del partito social-democratico, il ministro dell’Informazione, il Primo ministro designato dagli accordi di Arusha. Il PSD, il partito social-democratico, fu decimato. L’operazione era già iniziata nel febbraio 1994 con l’uccisione del suo presidente dalle Guardie presidenziali, secondo l’inchiesta giudiziaria successiva. Tutta la corrente moderata del MDR che si era opposta agli estremisti venne liquidata.

Un comitato militare nominò il governo provvisorio presieduto da Théodore Sindikubwabo, con Jean Kambanda Primo ministro, composto unicamente da elementi dell’Hutu Power provenienti dai diversi partiti politici. Si qualificò come governo “dei salvatori” (batabazi) e si presentò come unico legittimo rappresentante degli hutu, di fronte ai tutsi Inkotanyi del FPR, il quale non avrebbe avuto altra scelta che arrendersi. In seguito, il 13 maggio, su RTLM il Primo ministro giustificò apertamente la pena capitale per tutti gli oppositori, considerandoli a priori compiacenti con il FPR.

Il 12 aprile il governo, con la Banca nazionale, si trasferì a Gitarama, 40 km da Kigali, da dove diresse il massacro. Licenziò dirigenti dell’amministrazione e dell’esercito e si affermò anche a livello internazionale, inviando delegati a Parigi, Nairobi e al congresso dell’Unione Africana di Tunisi, ma la cosa più sorprendente fu che in quel periodo, il Rwanda sedeva come membro non permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

A fine giugno, dopo essersi rifugiato a Gisenyi, presso la frontiera con lo Zaire, il governo provvisorio credeva ancora nel progetto genocidario, tanto che nominò un parlamento. “C’era davvero un pilota ai comandi della macchina di sterminio dei tutsi” (cit.) non fu l’opera di un raptus di follia popolare, come si volle far credere.

A Kigali lo sterminio iniziò il mattino del 7 aprile 1994. Il convento dei padri gesuiti fu attaccato da un gruppo di militari che forzarono l’ingresso. Un prete hutu venne separato e invitato ad andarsene, gli altri, essendo tutsi, uccisi. Lo stesso nella parrocchia di Gikondo, al centro di un quartiere dove gli interhamwe spargevano terrore dal 1993. Nella confusione generale, gli abitanti disorientati vennero radunati nella chiesa dove fu chiesta loro la carta d’identità. Agli hutu venne ordinato di tornare a casa, mentre i tutsi furono trucidati, senza distinzione di sesso o età. Testimone un casco blu polacco, che descrisse il massacro freddo e orribile. I militari utilizzavano i fucili automatici, i miliziani usavano il machete per tagliare le bocche, le braccia, le teste, mutilando i genitali sia maschili che femminili. Le carte d’identità venivano raccolte in un mucchio e bruciate. I tutsi dovevano sparire senza lasciare alcuna traccia.

Lunedì 11 aprile tutti i prefetti vennero convocati a Kigali dalle nuove autorità, solo quelli di Butare e Gitarama si rifiutarono. La settimana seguente furono assassinati. Il 19 aprile il nuovo presidente in persona si recò a Butare per nominare il nuovo prefetto, a cui diede tutte le disposizioni per l’epurazione, mentre il ministro della Gioventù fece lo stesso a Gitarama. Il 19 maggio il presidente si recò a Kibuye a felicitarsi con il prefetto per la sua opera. Kibuye è il capoluogo di una regione lungo il lago Kivu che ha la particolarità di essere rurale al 90% con villaggi dispersi e colline senza abitanti. Può fungere da esempio della macchina gerarchica sterminatrice, che dal presidente andava ai prefetti, ai vice-prefetti poi ai borgomastri e infine ai capi-collina, tutti nominati dal potere di Kigali. Decentralizzando il genocidio, fu grazie alla burocratizzazione delle campagne che centinaia di migliaia di persone furono sterminate (gutsembatsemba) in tre mesi.

Alcune sequenze vennero ripetute in maniera spaventosa: con il pretesto di proteggerli meglio, i tutsi venivano esortati a rifugiarsi in luoghi pubblici, come scuole, chiese, stadi. Le milizie interahmwe circondavano il posto, mentre i militari ci gettavano delle granate e sparavano. Poi li attendevano all’uscita, alcuni terrorizzati, altri rassegnati, per sterminarli a colpi di machete, lance o clave chiodate. In questo modo ne uccisero a decine di migliaia in pochi giorni.

Si potrebbe continuare ancora a lungo, citando macabri episodi. In quei tragici cento giorni furono uccisi tutti quelli che conoscevo. “Li hanno ammazzati tutti” mi disse in tono asciutto, quando chiesi notizie di varie persone a un amico italiano che vive ancora a Kigali. Un altro amico svizzero, non partì con gli aerei inviati a prelevare gli europei, ci rimase per tutto il tempo, al fine di proteggere la moglie tutsi che non poteva essere imbarcata.

Pure il console italiano Pierantonio Costa non partì, e rimase rischiando la vita, finché non fu seriamente minacciato di essere ucciso. Mentre i cadaveri riempivano il lago Vittoria, salvò circa 2.000 persone, fra le quali 375 bambini di un orfanatrofio, usando la sua posizione diplomatica e notevoli risorse personali per corrompere gli assassini, allo scopo di evacuarle in Burundi un po’ per volta. C’è un cippo che lo ricorda nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo a Milano e un alberello nel Giardino dei Giusti del Mondo di Padova. Sul suo operato è stato scritto un libro: “La lista del console” e successivamente un film documentario. In una sua intervista mi ha molto colpito quando affermò che in quell’esperienza, per la prima volta nella sua vita (quasi tutta trascorsa in Africa) aveva visto il terrore negli occhi dei bambini africani. (Pierantonio Costa è morto il 1° gennaio di quest’anno, all’età di ottantun’anni. Era originario di Mestre)

Sono uscite decine di libri su quei tragici eventi, un “ottimo” resoconto dei fatti (degli orrori) lo lessi diversi anni fa per mano di Philip Gourevitch, un giornalista freelance americano che scrive per The New Yorker, nel suo libro inchiesta: “Desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie“, il cui titolo è ripreso dall’atroce frase che alcuni pastori protestanti tutsi, scrissero ai loro superiori hutu.

Il ruolo avuto da RTLM è già stato accennato nell’articolo precedente. I massacri furono accompagnati quotidianamente attraverso le sue onde, dove il tono fu quello di riportare le cronache del fronte interno, sulla “resistenza” del popolo contro i nemici provenienti dall’Uganda. La redazione si trasformò in una specie di “Stato maggiore” dell’esercito genocidario. E per sottolinearne il ruolo, si presentò ad un incontro con il generale Augustin Bizimungu (capo di Stato maggiore) come “lo Stato maggiore nella guerra delle parole”. Da quel momento la redazione lavorò sotto l’uniforme dell’esercito rwandese.

Una commentatrice politica della radio annunciò che due poteri si stavano affrontando in Rwanda, gli Inkotanyi del FPR e “noi della RTLM che lottiamo per la verità e per la Repubblica”. Alla fine di giugno RTLM ricevette un elogio da parte del Primo ministro Jean Kambanda per il ruolo avuto durante la “guerra”. Per tutto il periodo i giornalisti incitarono i miliziani ad uccidere, identificandosi con loro. Minarono il morale dei tutsi molestandoli continuamente, citando i loro nomi e i posti dove si nascondevano. RTLM continuò a denigrarli, insultarli, presentandoli come dei cani randagi.

Per tre anni gli estremisti avevano ripetuto che gli hutu erano minacciati di ricadere nella schiavitù, lanciando appelli a riprendere la Rivoluzione del 1959, al fine di regolare “in maniera definitiva” il problema dei tutsi. E ora l’ordine provenì dall’alto: il 19 aprile il presidente Sindikubwabo spiegò che era in atto una guerra di civili (intambara y’abaturage), una guerra di tutta la popolazione “per non lasciar infiltrare il nemico”. Il Primo ministro Kambanda gli fece eco dicendo che non si trattava di un conflitto come un altro, ma di “una guerra finale” (intambara rurangiza). RTLM aggiunse che tale guerra avrebbe dovuto coinvolgere tutta la regione dei Grandi Laghi, diventando una guerra dei bantu contro gli hema, una profezia che si sarebbe autoavverata (self-fulfilling prophecy) con gli infiniti conflitti nel Congo orientale. A maggio RTLM fece passare un messaggio chiaro, parlando espressamente di sterminio.

In risposta a un reportage diffuso da Radio France Internationale sui massacri di un comune, il giornalista italo-belga di RTLM Georges Ruggiu, disse cinicamente che il numero delle persone morte, corrispondeva esattamente alla percentuale di tutsi presenti in Rwanda e che la popolazione era talmente furiosa, da averli uccisi perché, legati al FPR, sarebbero stati pronti per nuocere a tutta la comunità. Concludendo che anche Robespierre in Francia aveva agito allo stesso modo.

Un orrore incomparabile venne raggiunto soprattutto dalle coppie miste. In una successiva inchiesta il ricercatore americano Scott Straus, dimostrò che due terzi degli assassini avevano dei tutsi nella loro famiglia. L’opzione politico-ideologica ebbe il sopravvento anche di fronte ai vincoli familiari. Ci furono casi dove figli di padre tutsi e madre hutu (tutsi perché da discendenza patrilineare) vennero uccisi di fronte alla madre, che poi venne ripresa in famiglia dagli stessi assassini. La crudeltà portò a decapitare bambini di fronte alle madri, rapire ragazze per violentarle quotidianamente, obbligare uomini a uccidere le mogli, lasciar morire lentamente nelle paludi o gettare nei pozzi neri persone di famiglia, amputare metodicamente, costringere le vittime a scavare la propria fossa.

Tutto ciò con l’intento di umiliare degli esseri nella carne e nell’anima. Prima di essere uccisi, i tutsi dovevano capire che non erano dei rwandesi, appena degli esseri umani, solamente dei ratti, serpenti, scarafaggi. “Tra i sopravvissuti il trauma resta ancora impenetrabile e nei loro racconti i silenzi sono spesso più eloquenti delle parole.” (cit.) Tutti i discorsi di perdono e riconciliazione non hanno senso per loro, anche se il problema non può essere occultato, in un Paese dove vittime e carnefici devono convivere.

Il 23 ottobre 2000 iniziò il processo “Media dell’odio” all’interno dell’ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) con sede ad Arusha, in Tanzania, dove fra gli altri, vennero condannati Hassan Ngeze, direttore di Kangura, inizialmente all’ergastolo, ridotto a 35 anni in appello; Ferdinand Nahimana, co-fondatore di RTLM, a 30 anni e Jean-Bosco Barayagwiza, dirigente di RTLM, a 35 anni. Georges Ruggiu (unico imputato non rwandese) fu condannato a soli 12 anni, fra le innumerevoli proteste rwandesi, per aver testimoniato contro altri tre sospettati e la stessa RTLM. Dopo aver scontato otto anni in Tanzania, nel 2008 fu inviato nel carcere di Voghera a Pavia. Il 21 aprile 2009 venne rilasciato per buona condotta, in violazione allo statuto dell’ICTR che lo aveva condannato, e senza avvisarlo. L’ICTR non ricevette mai una risposta da parte del governo italiano alle molteplici richieste ufficiali di chiarimenti sulla sua liberazione. (Ministro della Giustizia era Angelino Alfano). Ruggiu, che si era convertito all’islam, scomparve nell’anonimato.

Nel 2007 RTLM fu accusata di incitamento all’odio oltre che: “diverse emissioni diffuse dopo il 6 aprile si indirizzarono allo sterminio dei tutsi e costituirono un’incitazione diretta e pubblica a commettere il genocidio” (paragrafo 758). Va ricordato che a fronte di continue ricusazioni di certi avvocati, che per difendere i loro clienti misero in dubbio la realtà stessa del genocidio, il 16 giugno 2006, l’ICTR emanò una “constatazione giudiziaria” dove notificò ufficialmente che: “fra il 6 aprile 1994 e il 17 luglio 1994, in Rwanda era stato perpetrato un genocidio contro il gruppo etnico tutsi”.

Furono anzitutto le parole a produrre tutti quei morti in Rwanda. Il genocidio avanzò sotto il ritmo di una propaganda diffusa dalle onde di una radio, la RTLM. Quella propaganda riprese efficacemente i temi dell’ideologia razzista che si è vista cristallizzare nel corso di decenni: l’odio antitutsi venne coltivato seguendo pretese sociali e storiche, ma su un modello ordinatamente razziale, con un vocabolario che espresse senza mezzi termini un odio radicato. Sia il contenuto che lo stile di questa propaganda portarono a parlare di “nazismo tropicale”.

L’interpretazione dei fatti va oltre una semplice alternativa fra la tesi intenzionalista (uno sterminio programmato da anni) e la tesi funzionalista (il ricorso alla violenza estrema, ispirato da una congiuntura politica e militare). In Rwanda si era creato un quadro ideologico dominante, quello di un razzismo di Stato, che aveva racchiuso in modo inevitabile la società, la cultura e la politica del Paese. Una situazione simile alla Germania degli anni 1930.

Lungo i decenni in Rwanda s’era creata una “buona fede” collettiva, riguardo all’idea di risolvere definitivamente il problema dei tutsi. In pratica non furono gli hutu a uccidere i tutsi, ma una macchina politica radicale, che aveva scelto di fare determinati rwandesi, etichettati come tutsi, i capri espiatori di tutte le difficoltà riscontrate nel Paese.

A distanza di anni, in Europa e in America si continua a raccontare ciò che è avvenuto, riutilizzando quasi parola per parola gli argomenti di cui s’è servita la propaganda degli anni 1990, e questo diventa un problema per la ricostruzione di una comunità nazionale rwandese. Infatti il genocidio aveva due obbiettivi: lo sterminio dei tutsi e la fusione di tutti gli hutu attorno a un pensiero comune, al servizio di una dittatura di estremisti. Il ritorno di una vulgata semplicistica etnica, con le definizioni “i tutsi” e “gli hutu”, significherebbe che tali obiettivi sono stati raggiunti.

Fonti:

Ricostruzione video dell’attentato al Falcon 50

Jean-Pierre Chrétien: L’Afrique des Grands Lacs – Deux mille ans d’histoire

Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda: Rwanda – Racisme et génocide – L’idéologie Hamitique